ご注文から検品まで

居合刀製造工程の説明です。

関の工房を尋ねました。

海外からも取材をして欲しいとの要望があり、

良い機会だと思い伺いました。

本来は中々見せていただけないのですが、今回は当社番頭さんの

長年の実績が功を奏し、カメラも入れさせていただきました。

VTRもありますが、これはまだ未編集です。

一様に、職人さんは無口で、聞くことには答えてくれますが、

余分な事は言いません。

何事にも通じますが集中力が大切なんです。

以下は居合刀のご依頼から作刀・検品までの流れに合わせて

各作業の説明です。

刀剣製作は分業の世界です。

各部位の製作者が刀匠の元に、力を合わせて作ります。

折れず、曲がらず、よく切れる。

関伝の刀剣の極みです。

注)当社取り扱いの居合刀は銃刀法に抵触しない、焼入れ

刃入れの出来ない材質を使った製品ですので、真剣製作とは

一部異なります。

当然ながら、包丁類も各作業が分業になっているのも

この流れからなんでしょう。

少しでも居合刀(刃入れ・焼入れのされない刀で銃刀法に

抵触しません)の作られ方がご理解いただければ幸いです。

ご説明の各作業はすべて、岐阜県関市の製作方が指示管理

して進めて行きます。

まさにインテグレーションする訳です。

真剣製作の場合には、インテグレーション役が刀匠です。

優秀な刀匠の元には、優秀な鞘師、柄巻師、研ぎ師、金具(鍔、目貫、縁頭、はばき)

製作師が集います。

まずは関市内を流れる、長良川です。

関の鵜飼も情緒があると評判です。

関には刀剣に纏わる施設(観光施設)もたくさんあります。

10月に行われる「刃物祭り」には全国から多くの方々が来関されます。

また円空ゆかりの寺などもあり、歴史に触れる良い機会も得られます。

1)ご依頼内容確認

仕様の確認

お客様の体格、身長、手の長さに合う品かなどをご相談させていただきます。

当然ですが、流派による特徴もお聞きしながらです。

2)金具類調達

今回の作刀に使う金具(鍔・縁頭・目貫)を誂えます。

写真は弊社最高級品「徳蔵拵え」の金具類

鍔:葵地透の図、縁頭:鉄地肥後象嵌桜づくし、目貫:仁王の図

以降の作業は並行で行われます。

3)鞘製作

朴の木を削り、鞘に仕上げます。

居合刀の場合には機械作業が主ですが、真剣の鞘はすべて手作りです。

写真は荒削りの鞘

4)鞘塗り

この作業は見せていただけませんでした。

秘密の部分もあるのでしょうが、忙しくて猫の手も借りたいと

言う状況でした。

季節により(湿度が大きな条件)乾きが遅くなり、作業の進行に支障をきたします。

良い時期に売れ筋品を出来るだけたくさん塗り上げたいのです。

写真は手伝いの猫(ご容赦)

5)柄製作

鞘と同様に、朴の木を削り、柄を作ります。

これも現在は機械製作です。

写真は柄製作の作業中、これも無言で。

6)柄巻き

柄に鮫皮を巻き、目貫を装着後、柄を巻きます。

まさに職人技(この作業は特に女性が多いのですが)熟達者の力の

こもった作業風景です。

若手への技術継承も行われています。

若い女性の巻き師もおりました。

写真は熟達した柄巻きの技

7)荒地・荒研ぎ

砂型鋳物で出来た刀身(荒地と言います)を手間を掛けて研いでゆきます。

実はこのあたりは各工房により、型が違う、鋳物屋さんが違う、刀身重量が違う、配合成分が

違うと、見せていただけない部分もあります。

写真は工房に集められた、砂型鋳物刀身と荒研ぎ

8)本研ぎ

荒砥ぎの終了した刀身を更に研ぎ上げます。

この時に薄刃仕上げなどの要望に合わせて、微調整しながら研ぎ上げます。

最近は軽めの刀身が好まれる為に、概ね薄研ぎ仕上げになります。

写真は仕上げ研ぎ、刀身の具合を見ながら研いでいます。

9)刃文付け・化粧仕上げ研ぎ

要望された刃文を付けて行き、最後に化粧研ぎで仕上げます。

中茎(なかご・柄の入る部分)の研ぎ上げも行います。

汚れ作業です。この作業環境で集中を切らさない姿勢には驚きました。

写真は中茎研ぎ上げ・刃文付け、化粧研ぎ

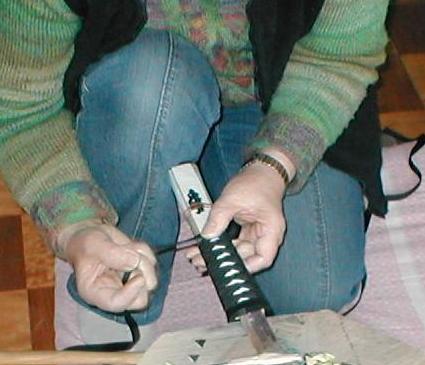

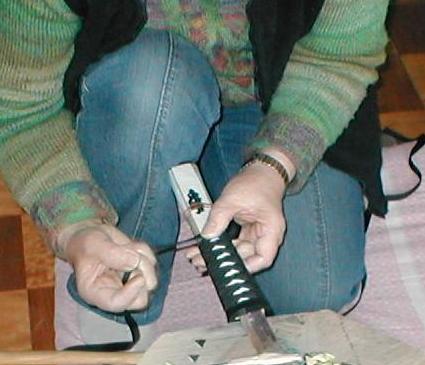

10)仕組み

一番力のいる作業です。しぐみ・しぐむなどとも表現します。

がたつかない刀の出来上がる瞬間です。

真剣とは違い、魂が入るとは言えませんが、魂を打ち込む様な気さえします。

写真は力の入る仕組みの作業です。

11)下げ緒巻き

鞘の栗形部分に下げ緒を巻いてゆきます。

巻き方には色々な型があります。

これも熟練技の見せ所です。

写真は下げ緒を巻く名人技

12)検品

仕様に即した商品であるか、傷はないかなども検品します。

写真は最終検品中の徳蔵師

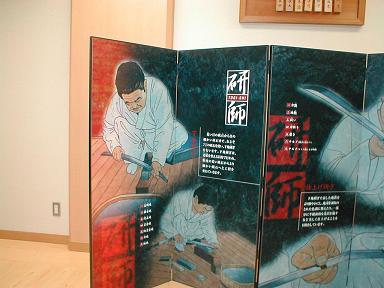

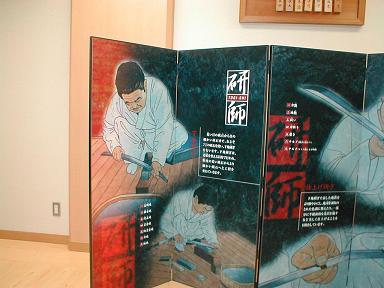

最後の関の刀剣に関する資料が集まられた、関鍛冶伝承館。

取材終了後には下呂温泉で疲れを癒して参りました

本当に良いお風呂です。

写真は関鍛冶伝承館の外観・館内風景

★メールでのお問い合わせ★

お気軽にこちらへ

★電話でのお問い合わせ★

TEL(048)431-6600

★徳蔵ウエブ★

製品情報満載

<<製品保証>>

当社製品には保証書(取り扱い説明含む)をお付け致しております。

<<弊社資格>>

埼玉県公安委員会許可第431020010414号

美術品商登録済

関の工房を尋ねました。

海外からも取材をして欲しいとの要望があり、

良い機会だと思い伺いました。

本来は中々見せていただけないのですが、今回は当社番頭さんの

長年の実績が功を奏し、カメラも入れさせていただきました。

VTRもありますが、これはまだ未編集です。

一様に、職人さんは無口で、聞くことには答えてくれますが、

余分な事は言いません。

何事にも通じますが集中力が大切なんです。

以下は居合刀のご依頼から作刀・検品までの流れに合わせて

各作業の説明です。

刀剣製作は分業の世界です。

各部位の製作者が刀匠の元に、力を合わせて作ります。

折れず、曲がらず、よく切れる。

関伝の刀剣の極みです。

注)当社取り扱いの居合刀は銃刀法に抵触しない、焼入れ

刃入れの出来ない材質を使った製品ですので、真剣製作とは

一部異なります。

当然ながら、包丁類も各作業が分業になっているのも

この流れからなんでしょう。

少しでも居合刀(刃入れ・焼入れのされない刀で銃刀法に

抵触しません)の作られ方がご理解いただければ幸いです。

ご説明の各作業はすべて、岐阜県関市の製作方が指示管理

して進めて行きます。

まさにインテグレーションする訳です。

真剣製作の場合には、インテグレーション役が刀匠です。

優秀な刀匠の元には、優秀な鞘師、柄巻師、研ぎ師、金具(鍔、目貫、縁頭、はばき)

製作師が集います。

まずは関市内を流れる、長良川です。

関の鵜飼も情緒があると評判です。

関には刀剣に纏わる施設(観光施設)もたくさんあります。

10月に行われる「刃物祭り」には全国から多くの方々が来関されます。

また円空ゆかりの寺などもあり、歴史に触れる良い機会も得られます。

1)ご依頼内容確認

仕様の確認

お客様の体格、身長、手の長さに合う品かなどをご相談させていただきます。

当然ですが、流派による特徴もお聞きしながらです。

2)金具類調達

今回の作刀に使う金具(鍔・縁頭・目貫)を誂えます。

写真は弊社最高級品「徳蔵拵え」の金具類

鍔:葵地透の図、縁頭:鉄地肥後象嵌桜づくし、目貫:仁王の図

以降の作業は並行で行われます。

3)鞘製作

朴の木を削り、鞘に仕上げます。

居合刀の場合には機械作業が主ですが、真剣の鞘はすべて手作りです。

写真は荒削りの鞘

4)鞘塗り

この作業は見せていただけませんでした。

秘密の部分もあるのでしょうが、忙しくて猫の手も借りたいと

言う状況でした。

季節により(湿度が大きな条件)乾きが遅くなり、作業の進行に支障をきたします。

良い時期に売れ筋品を出来るだけたくさん塗り上げたいのです。

写真は手伝いの猫(ご容赦)

5)柄製作

鞘と同様に、朴の木を削り、柄を作ります。

これも現在は機械製作です。

写真は柄製作の作業中、これも無言で。

6)柄巻き

柄に鮫皮を巻き、目貫を装着後、柄を巻きます。

まさに職人技(この作業は特に女性が多いのですが)熟達者の力の

こもった作業風景です。

若手への技術継承も行われています。

若い女性の巻き師もおりました。

写真は熟達した柄巻きの技

7)荒地・荒研ぎ

砂型鋳物で出来た刀身(荒地と言います)を手間を掛けて研いでゆきます。

実はこのあたりは各工房により、型が違う、鋳物屋さんが違う、刀身重量が違う、配合成分が

違うと、見せていただけない部分もあります。

写真は工房に集められた、砂型鋳物刀身と荒研ぎ

8)本研ぎ

荒砥ぎの終了した刀身を更に研ぎ上げます。

この時に薄刃仕上げなどの要望に合わせて、微調整しながら研ぎ上げます。

最近は軽めの刀身が好まれる為に、概ね薄研ぎ仕上げになります。

写真は仕上げ研ぎ、刀身の具合を見ながら研いでいます。

9)刃文付け・化粧仕上げ研ぎ

要望された刃文を付けて行き、最後に化粧研ぎで仕上げます。

中茎(なかご・柄の入る部分)の研ぎ上げも行います。

汚れ作業です。この作業環境で集中を切らさない姿勢には驚きました。

写真は中茎研ぎ上げ・刃文付け、化粧研ぎ

10)仕組み

一番力のいる作業です。しぐみ・しぐむなどとも表現します。

がたつかない刀の出来上がる瞬間です。

真剣とは違い、魂が入るとは言えませんが、魂を打ち込む様な気さえします。

写真は力の入る仕組みの作業です。

11)下げ緒巻き

鞘の栗形部分に下げ緒を巻いてゆきます。

巻き方には色々な型があります。

これも熟練技の見せ所です。

写真は下げ緒を巻く名人技

12)検品

仕様に即した商品であるか、傷はないかなども検品します。

写真は最終検品中の徳蔵師

最後の関の刀剣に関する資料が集まられた、関鍛冶伝承館。

取材終了後には下呂温泉で疲れを癒して参りました

本当に良いお風呂です。

写真は関鍛冶伝承館の外観・館内風景

★メールでのお問い合わせ★

お気軽にこちらへ

★電話でのお問い合わせ★

TEL(048)431-6600

★徳蔵ウエブ★

製品情報満載

<<製品保証>>

当社製品には保証書(取り扱い説明含む)をお付け致しております。

<<弊社資格>>

埼玉県公安委員会許可第431020010414号

美術品商登録済

Posted by 輝 at 08:46│Comments(1)

この記事へのコメント

コンニチワ。中身の濃厚なブログは凄い!機械化された現代でこの職人さん達の技の素晴らしさを堪能しました!仕事力の言葉を深く考えさせられました。番頭さんのお顔拝見〜若々しいし大将!と呼びたい感じです。中身の濃い論文の様なブログを拝見いたしました。

Posted by jeansフルヤ at 2008年06月29日 11:39

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。

上の画像に書かれている文字を入力して下さい

|

|

<ご注意>

書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。 |